教科書を読んでいても、日本史の流れが掴みにくくないですか?

流れをつかみたいのであれば、ストーリーにして読むのがおすすめです。

私は、歴史小説や漫画を読んで理解を深めることができました。

そこで今回は、日本史の流れをつかんでほしいため、中世についてまとめています。

室町時代

朝廷と幕府の二重支配になります。

足利義満が征夷大将軍になります。

天皇が足利義満を将軍に任命したんだよ

幕府の絶頂期を迎えたぞ

しかし三代目将軍 義満は、九州を抑えていませんでした。

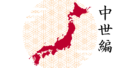

対馬や壱岐あたりの土豪や漁民らが武装して朝鮮半島や中国大陸沿岸で略奪行為を繰り返していました。(倭寇)

義満は明と外交関係になろうとしても倭寇が邪魔してきます。

よって、有力守護を次々と排除していきます。

- 土岐康行の乱:義満が土岐康行をつぶすため、土岐家の内部の紛争を利用し謀反に追い込みつぶしました

- 明徳の乱:山名氏清がつぶされます

南北朝合体

- 応永の乱:大内義弘が幕府軍と堺で戦って討ち死にします

このようにして室町幕府は、内紛や弾圧が激化していった有力守護を一族ごと排除できました。

ようやく九州を支配できるようになりました。

そして貿易をすることができます。

足利義満による政治

足利義満は、明と蝦夷ヶ島と琉球王国と貿易を始めたり、経済基盤、幕府の中央機関を整えていきました。

下図は貿易のざっくりとした図表です。

明の皇帝から与えられた入港許可証(勘合)を照合することで、貿易することができました。

朝貢という形の貿易になります。

幕府の経済基盤では、貨幣に対する依存が高くなります。

貨幣による課税が課されていきました。

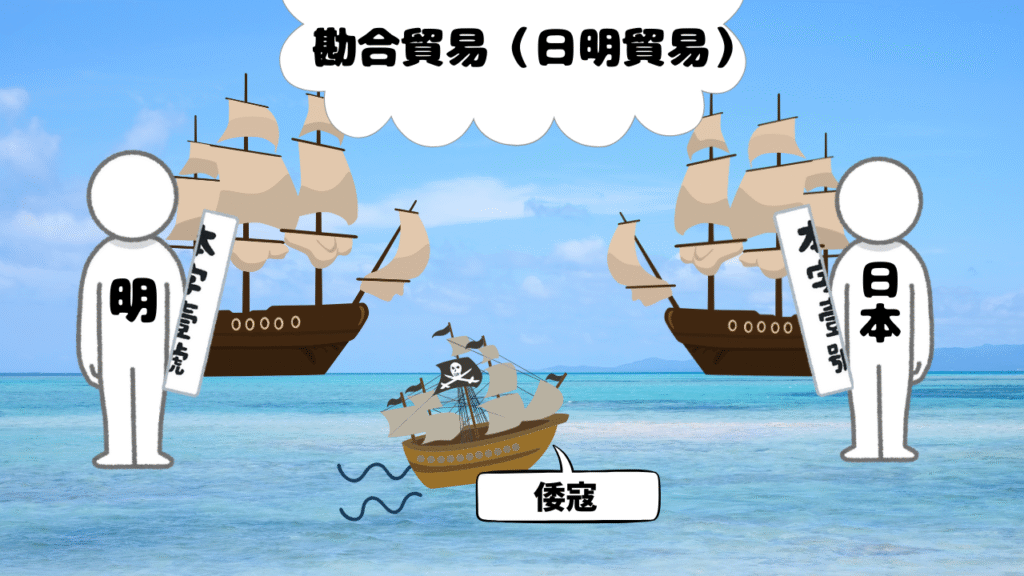

下図は室町幕府の機構です。

幕府の政権は京都にあるので鎌倉には鎌倉府という関東の監視役を置きました。

九州も支配できたので九州の監視役の九州探題、東北の監視役の奥州探題。

公方とは、将軍の尊称ですよ

義満(父)が死に、4代将軍には足利義持(息子)がなります。

義持は安定した政治(朝貢形式の貿易を中止にする)を行いますが、跡取りを決めていませんでした。

なので、くじで決めることになります。

くじで当たった5代将軍には 足利義教(義持の弟)がなります。

父のように権威を確立したい!

でも、勘合貿易再開しよう!!

くじで決まった義教は、武士たちにバカにされます。

- 永享の乱:上杉憲実と協力して足利持氏を討伐

- 結城合戦:結城氏朝が持氏の遺児をかついで将軍はこいつだと言い、上杉憲実と戦い、上杉の勝利

- 嘉吉の乱:義教が京都で赤松満祐の宴会に招かれ暗殺

嘉吉の乱で義教は暗殺されました。

次に義勝(義教の息子)が将軍になりますが死んでしましました。

ので、義勝の弟の足利義政が8代将軍になります。

義政は、文化は得意でしたが政治に必要な決断力や指導力がありませんでした。

次の将軍は、弟(義視)にしよう!!

あ、でも息子が生まれたから次の将軍は息子(義尚)にしよう!!

跡継ぎを巡る対立が生まれます。

そのころ 家督争いが起こります。(畠山氏VS斯波氏)

こういう時 権力を握っている人がしっかりしなきゃいけないのですが、将軍は頼りになりません。

そこで、権力を握っている実力者、細川勝元、山名持豊を頼って戦争を始めます。

そこに将軍の跡継ぎ争いも混ざって応仁の乱が始まります。

応仁の乱の始まり

ほとんどの人は、将軍の跡継ぎが誰だろうとどうでもよかったんです。

自分の敵が西軍だったら東軍に加わろうといった感じです。

西軍VS東軍(応仁の乱)

応仁の乱の発端となった御霊合戦がこの地で起こった場所になります。

(京都 上京区 御霊神社 応仁の乱 勃発地)

結果は、決着がつかず京都に東西の幕府が2つ存在していました。

京都はほとんど焼け野原になり、死屍累々たる有様でした。

お金で雇った傭兵(足軽)は、略奪行為、破壊行為を繰り返します。

足軽たちにより、年貢も手に入らない状況。

伝統的な公家・皇室は経済的にも没落していきました。

しばらくして両軍が和睦します。

一揆

年貢を過重にかけられていた農民たちは一揆を起こしました。

- 土一揆:広い範囲の農民(土民)たちが一致団結する一揆

- 国人一揆:武士たちが一種の契約を結んで結束する一揆

- 国一揆:土民も侍も一緒になって幕府や守護に対抗しようとする大規模な一揆

一揆は全国へと広がります。

- 正長の徳政一揆:京都周辺の土民が徳政を要求し、金融業者を襲撃した大規模な一揆

- 播磨の土一揆:播磨国(兵庫)の土民が侍を追い出す要求をした一揆

- 嘉吉の徳政一揆:京都周辺の土民が徳政と庶民が喜ぶ政治をせよと要求した一揆

応仁の乱

- 山城国一揆:山城の人たち(山城国の南半分)が戦争をやめろと要求した一揆

- 加賀の一向一揆:加賀国の国人や一向宗の僧侶、農民たちが守護を排除した一揆

- 法華一揆:日蓮宗を中心に団結し、利益や生活を守るために起こした一揆

主な金融業者は、酒屋・土倉・寺院だよ

ごちゃごちゃした時代だね。

戦争が絶えなかった時代ですが、農業や経済は発展を遂げています。

- 農業

- 稲作の改良

- 二毛作や三毛作が始まる

- 経済

- 鍛冶屋(刀を作る技術)、鋳物(窯など作る技術)の発展

- 貨幣の流通が盛んになる

- 海上運送や陸上運送による交通の発展

- 専門店が登場する

戦国時代

各地の実力者が活躍していきます。

応仁の乱後の将軍は権威は衰え、権力は分裂します。

時の将軍 足利義輝は、権力争いとかで京都にいられない状況でした。

その後、自害しちゃうんだ

名門守護が没落していき、戦国大名が誕生します。

つまり、全国で下剋上が進みます。

戦国大名とは?

- 国を実力で治めることができる人

- 戦争に勝つ実力を持っている人

- 住民の生活と経済を発展させることができる人

つまり、能力も実力もあるのが戦国大名です。

戦国大名は地域的な権力者になります。

有力な戦国大名の中には分国法(独自の法律)を作っていました。

主な戦国大名一覧

日本の関東から九州までの主な戦国大名。

- 伊達氏

- 上杉氏

- 武田氏

- 北条氏

- 今川氏

- 織田氏

- 浅井氏

- 朝倉氏

- 毛利氏

- 大友氏

- 島津氏

他にもたくさんの武将がいっぱいいるよね!!

お城を築いていく

戦国大名たちは、山の上に城(山城)、平野にこんもりと高まった場所に城(平山城)完全な平野に城(平城)を築きました。

そこには、家臣や商人を集めて城下町を盛んにしていきます。

なぜ城下町を盛んにするのか?

戦争になったときに食料や軍事物資を購入・調達しやすいからです。

なので、城下町は経済的にも政治的にも重要なことなのです。

座といった独占的な業者が市場を維持するのではなく、自由な商売や自由な取引を確保していきます。

交通も整備して独自の法(分国法)を制定していきます。

いよいよ鉄砲が伝来してきます。

まとめ

なんとなく流れはつかめましたか?

簡単にまとめると、

室町時代は、足利氏が幕府を開いた時代です。

戦国時代は、乱世の時代です。

中世は、ごちゃごちゃしていてわかりにくい時代ですね。